近年、登下校中の小学生を取り巻く環境は大きく変化し、犯罪や交通事故などのリスクが高まっています。防犯ブザーや反射材、鍵の持たせ方など、日々の安全を守るための工夫は「6年間の安心」を支える大切な備えです。

本記事では、防犯対策の必要性やブザーの選び方、ランドセルへの取り付け方法、さらに親子で実践できるルールや会話の大切さについて丁寧にご紹介します。ご家族で一緒に考え、できることから備えていきましょう。

なぜ今、ランドセルの防犯対策が必要なのか高まるリスクと背景

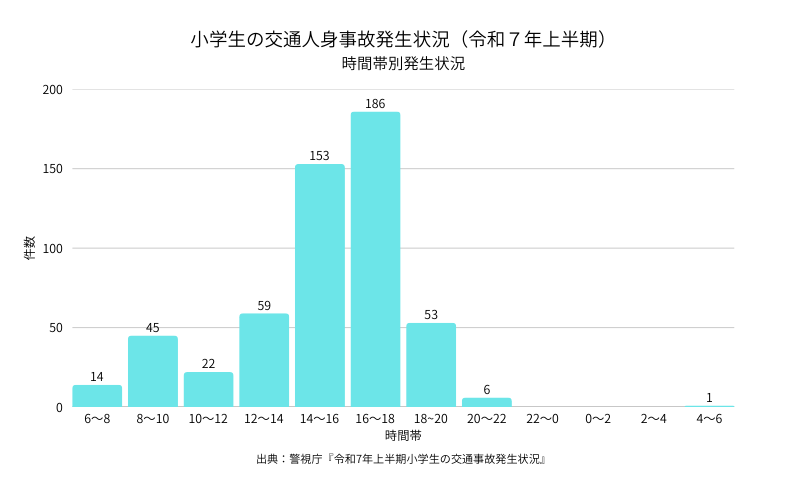

近年、小学生が登下校中に巻き込まれる犯罪や交通事故のリスクが高まっています。警察庁の統計によれば、令和7年上半期だけで小学生の交通事故件数は539件にのぼりました。

登下校中には、不審者からの声かけやつきまとい、さらにはSNSを介した犯罪被害なども現実に起きています。小さな体で毎日通学するお子さまを守るためには、防犯対策が欠かせません。

ご家族にとっても「6年間の安心」を支える大切な準備のひとつです。

参考:警視庁 発生状況・統計

登下校中に潜む危険とは?最新データから見る子どもの犯罪被害

警察庁や都道府県警のデータによると、登下校中の小学生は「声かけ」「つきまとい」「写真撮影」などの被害に遭うケースが報告されています。

上のグラフでも分かるように時間帯では午後4時から6時に集中し、下校後の遊びや習い事に向かう時間帯が特に注意が必要です。

また、2019年から2023年までの5年間で、登下校中に交通事故で死傷した小学生は2,011人に上り、特に1年生は6年生の約2.9倍もの危険にさらされています。日々の通学路に潜むリスクを理解することが、防犯の第一歩です。

参考:政府広報オンライン「小学校1年生の歩行中の死者・重傷者は6年生の約2.9倍。新1年生を交通事故から守るには?」

「うちの子は大丈夫」が危ない。親子で共有すべき防犯意識

「わが子に限って事故や犯罪には遭わない」と思い込みがちな心理には、専門的にいう 「正常性バイアス」や「楽観バイアス」 が働いているといわれています。正常性バイアスとは、危機や異常性を過小評価して「自分には関係ない」と思ってしまう心の働きのこと。楽観バイアスは「自分だけは大丈夫」と根拠なく楽観的に考えてしまう傾向を指します。どちらも、現実の危険に対して備えを怠る原因になりかねません。

しかし、犯罪や事故はどのお子さまにも起こり得ることです。だからこそ、親子で「知らない人についていかない」「危険を感じたら大声で助けを呼ぶ」「通学路を定期的に一緒に歩いて確認する」といったルールを繰り返し共有することが大切です。日常の中で防犯意識をすり合わせておくことが、いざというときにお子さまを守る大きな力になります。

防犯ブザーの選び方と正しい付け方

防犯ブザーは、お子さまの「もしも」に備える大切な道具です。選ぶときは、騒がしい環境でも周囲にしっかり届くよう85dB以上、できれば100dB前後の大音量を目安にしましょう。

操作はピンを引くだけ、または大きなボタンを押すだけといった、子どもでも直感的に扱えるタイプがおすすめです。さらに、持つことを嫌がらないように、シンプルで可愛らしいデザインを選ぶのも安心につながります。

近年では、位置情報を知らせるGPS機能付きの防犯ブザーもあります。共働き家庭や一人で行動する時間が長いお子さまに安心を添えるため、ご家庭の状況に合わせて検討するとよいでしょう。

ランドセルには専用フックがある場合はそこへ、ない場合は後付けのカラビナやミニフックを利用して取り付けると安全です。お子さまが自然に使える工夫をしておくことで、いざという時の安心につながります。

ランドセルのどこにつけるのが安全?

防犯ブザーは、万が一のときにすぐ手が届き、確実に作動させられる位置に付けることが大切です。もっとも推奨されるのはランドセルの肩ベルト部分で、鞄工房山本のランドセルには左右両方に専用金具(Dカン/ハートカン)が標準装備されています。

右利きのお子さまは左肩、左利きなら右肩に取り付けると操作しやすく、安全性も高まります。また「左に防犯ブザー、右に防犯笛」と分けて装着するご家庭もあり、混乱なく使える工夫として安心です。専用フックがない場合も、後付けフックやカラビナを活用すれば同様に安全な取り付けができます。

基本は肩ベルトの「利き手の逆側」

防犯ブザーは、右利きのお子さまなら左肩ベルト、左利きなら右肩ベルトに取り付けるのが基本です。体の前を横切る自然な動作で、ヒモを引いたりボタンを押したりできるため、緊急時にも素早く操作できます。

これは防犯指導や教育現場でも推奨されている方法で、実際に「力を入れやすく、確実に作動させられる」と専門家も述べています。いざという時に迷わず使える位置に取り付けておくことが大切です。

ランドセルに専用フックがない場合の取り付けアイデア

ランドセルに専用のフックがない場合でも、少しの工夫で防犯ブザーを安全に取り付けることができます。たとえば、100円ショップでも手軽に入手できる小型のカラビナを肩ベルトやサイドベルトに取り付ければ、ブザーだけでなく鍵や小物も掛けられて便利です。また、後付けできるDカンやフックもおすすめです。マジックテープやボタンでしっかり固定できるタイプを選べば、お子さまでも安心して使えます。

さらに、結束バンド(インシュロック)を使った簡単なDIYも有効です。ランドセルのベルト部分にしっかり巻き付けてDカンを固定すれば、強度があり長期間使えます。余った部分をカットして整えれば見た目もすっきり。こうした工夫を取り入れることで、専用フックがなくても確実に防犯ブザーを装着でき、お子さまの安全を守る備えとなります。

防犯ブザーの選び方|音量・機能・GPSの要否をチェック

防犯ブザーを選ぶときに大切なのは、「音量」「使いやすさ」「機能」 の3つです。まず音量は、騒がしい通学路でも周囲にしっかり届くよう 85dB以上、理想は100dB前後 を目安にしましょう。国が推奨する「優良防犯ブザー」マークが付いた商品であれば、品質面でも安心です。

操作は、ピンを引く・大きなボタンを押すといったシンプルな仕組みが望ましく、お子さまが直感的に扱えるかどうかを必ず確認しましょう。さらに、夜道で光るライト付きや、ランドセルにしっかり固定できるストラップ付きなど、生活環境に合わせた機能を選ぶこともポイントです。

また、GPS機能の有無も検討材料となります。位置情報を保護者に知らせられるタイプは、共働き家庭や一人で行動する時間が長いお子さまに安心を添えてくれます。ご家庭のライフスタイルに合わせて、必要な機能を見極めて選びましょう。

話題のGPS機能は必要?メリットとデメリットを徹底比較

近年、防犯ブザーには位置情報を知らせるGPS機能付きモデルも登場しています。ブザーを作動させると同時に、スマホアプリを通じて保護者に居場所を通知できるため、共働き家庭や一人で行動する時間が長いお子さまにとって心強い味方です。移動履歴の確認や、SOS通知・簡単な通話機能を備えたタイプもあり、防犯力をさらに高めてくれます。

一方で、GPS機能には注意点もあります。電池寿命は1週間から長くても40日ほどで、定期的な充電や管理が必要です。また、通信料が毎月かかるタイプも多く、操作が複雑な場合はお子さまに負担となることもあります。価格や管理の手間を考慮し、ご家庭に合うかどうかを判断することが大切です。

| 項目 | メリット | デメリット | 向いている家庭 |

|---|---|---|---|

| 居場所の通知 | リアルタイムでお子さまの位置を把握できる | バッテリーの定期充電が必要 | 共働きや留守時間が長い家庭 |

| 移動履歴 | 行動経路を確認できる | 通信料がかかる場合あり | 習い事や遠距離通学がある家庭 |

| SOS機能 | 緊急通知や通話が可能 | 本体が大きくなりやすい | 治安面で不安がある地域に住む家庭 |

ご家庭のライフスタイルやお子さまの通学環境に照らして、「GPS付きが安心」か「シンプルなブザーで十分」かを検討することが大切です。

ランドセルに鍵をつけるときの注意点とキーケースの選び方

小学生のお子さまに鍵を持たせるご家庭が増えていますが、防犯面の工夫をしないと「ランドセルキーケース 危ない」という不安の声もあります。大切なのは、鍵を人目につかないように収納し、必要な時だけ安全に取り出せる形にすることです。

キーケースには大きく分けて「リール式」と「ポーチ型」があります。リール式はワイヤーが伸びる仕組みで、ランドセルに装着したまま鍵を引き出して使えるため、紛失や落下のリスクを減らせます。ポーチ型はファスナーやマグネットでしっかり収納でき、鍵を外から見せずに持ち歩ける点が安心です。素材は合皮やナイロン、シリコンなど軽量で耐久性のあるものを選ぶと良いでしょう。ランドセルのDカンやフックにしっかり固定できるものを選ぶことで、毎日の安心につながります。

鍵を見える場所につけるのが危険な理由

ランドセルの側面やナスカンに鍵をそのまま下げてしまうと、他人から「この子は鍵を持っている」とすぐに分かってしまいます。これは「子どもだけの留守宅かもしれない」と推測されるきっかけとなり、非常に危険です。また、犯罪者に狙われるリスクが高まるだけでなく、不審者による声かけやつきまといにつながることもあります。

さらに、友達が面白がって触ってしまったり、遊んでいる間に落として紛失する恐れもあり、防犯面でもトラブル防止の観点からも避けるべき方法です。

子どもの鍵の持たせ方のおすすめ

安心して持たせる方法としては「リール式キーケース」や「ランドセルカバー一体型」がおすすめです。リール式はランドセルのDカンに取り付け、本体をポケットに収納しておけるタイプ。必要なときだけリールを伸ばして使えるため、鍵が外に出ず目立ちません。紛失のリスクも低く、玄関前でもランドセルを背負ったまま操作できる点が便利です。

一方、ランドセルカバー一体型は、カバー自体に小さな収納やリール付きポケットが組み込まれているタイプです。ランドセルを開けずに鍵を取り出せるため、急いでいるときや荷物が多いときにも安心。さらにポーチ型キーケースも根強い人気があり、ファスナーやリールを併用して鍵をしっかり隠せます。どのタイプも「鍵を外から見せないこと」が防犯の基本であり、ご家庭の生活スタイルに合わせて選ぶことが大切です。

詳しい取り付け方法やおすすめのキーケースについては、こちらの記事で詳しくご紹介しています。

▶ ランドセルにキーケースをつける?便利な使い方と選び方を解説

反射材の役割と“光る”工夫で守る安全

夕方や雨の日は視界が悪くなり、ドライバーがお子さまに気づくのが遅れてしまうことがあります。そこで役立つのが「光る工夫」、つまり反射材です。ランドセルの前後左右、360度どこからでも視認できる配置が安全のポイント。暗い時間帯の下校や、日没が早まる季節には特に効果を発揮します。

市販の反射シールやバンド、キーホルダー型のアクセサリーなど、後付けできるグッズも豊富にそろっています。ランドセル本体に備わっている反射材に加えて、こうしたグッズを組み合わせることで、より高い安心感を得られます。お子さまの通学路や生活環境に合わせて、見えやすさを工夫してあげることが大切です。

なぜ光ると安全?暗い道でドライバーから子どもを守る反射材の効果

反射材は「再帰反射」という仕組みで光を元の方向に強く返すため、車のヘッドライトに照らされると遠くからでもはっきり認識されます。実際に、反射材がない場合は視認距離が約30m前後ですが、反射材があれば100〜130m先から確認できます。これはドライバーが十分に減速・停車できる距離であり、事故防止に大きな効果を発揮します。

特に日没前後の薄暗い時間帯や雨天時は視界が悪化しやすく、事故のリスクが高まります。秋から冬にかけて日が短くなる季節は、反射材の重要性がさらに増します。見やすい位置に反射材をつけることは、お子さまの「毎日の安全」を守るための基本です。

ランドセルの反射材はどこをチェック?後付けできる便利グッズも紹介

鞄工房山本のランドセルには、すべてのモデルに反射材が標準で備わっています。肩ベルトやかぶせの縁に配置されており、前後左右からの視認性を確保しています。さらに、約8割のご家庭が選ばれている「反射材付きランドセルカバー」もおすすめです。汚れや傷から本体を守りながら、視認性をぐんと高めてくれます。

また、市販の便利グッズを追加することで、さらに安全性を強化できます。たとえば、好きなデザインで貼れる反射シール、手軽に取り付けられる反射バンド、小物としても使える反射キーホルダーなどです。組み合わせ次第で、機能性と楽しさの両方を備えられるのも魅力。お子さま自身が「使いたい」と思える工夫が、防犯意識の第一歩になります。

「ランドセル 光る」対策としての反射材や、安全性を高めるカバーの活用については、こちらの記事でも詳しく解説しています。

▶ランドセルに“光る”工夫はある?反射材で守る毎日の安全

効果を最大化する反射材グッズの選び方と付け方

反射材にはいくつか種類があり、それぞれ特徴があります。シール型は貼るだけで簡単に使え、デザインも豊富。ランドセルの好きな位置に自由に付けられるのが魅力です。バンド型は肩ベルトや腕に巻き付けるタイプで、360度どこからでも光を反射でき、取り外しも容易。キーホルダー型は小物感覚で持ちやすく、ファスナーや持ち手に付けやすいのが特徴です。

効果を高めるには「前・後ろ・左右」から光を受けやすい位置に分散して配置することが大切です。特に肩ベルトやかぶせの下部に取り付けると、立体的に光り遠くからでも存在を知らせやすくなります。色は白・黄色・オレンジが特に効果的で、夜間や雨の日でも目立ちやすいとされています。お子さまの好みと安全性の両立を意識して選びましょう。

ランドセル選びでチェックしたい防犯機能と親子でできる安全対策

防犯対策はランドセルを購入する段階から意識することが大切です。ブザーや鍵を取り付けるDカンの有無、反射材の位置や大きさなどは、後から変えるのが難しい部分です。さらに、GPSやGPS機能を備えたブザーなどを選ぶ家庭も増えており、共働き家庭や長時間一人で行動する機会が多いお子さまには心強い選択肢となります。

また、モノだけでなく「親子で決めておくルール」も重要です。通学路を一緒に歩いて危険箇所を確認したり、合言葉を決めたり、帰宅後に必ず連絡を入れる習慣をつけるなど、日々の積み重ねが安心を育てます。ランドセルの機能とご家庭の取り組みを両立させることが、6年間の安全につながります。

モノだけじゃない。最強の防犯は「親子でのコミュニケーション」

防犯ブザーや反射材といった道具は大切ですが、もっとも大きな力になるのは「親子の会話」です。心理学の専門家も、困ったときにすぐ親に相談できる関係性が、防犯意識を高めるうえで最も効果的だと指摘しています。

たとえば「今日、通学路で変わったことはなかった?」「知らない人に声をかけられたりしてない?」「雨の日や暗い時間はどの道を通るのが安全か覚えてる?」といった何気ない問いかけが、日常の中で防犯意識を自然と育てます。実際にこうした会話から不審者の兆候に早く気づき、危険を避けられた例もあります。道具と同じくらい、毎日の会話の積み重ねが安心を守る力になるのです。

今日から実践できるランドセル防犯対策アクションプラン

【今日からできること】

- 防犯ブザーが正しく作動するか、電池残量を確認する

- 鍵やGPS端末が外から見えないように収納する

- 家族で合言葉や緊急連絡先を共有する

【今週中に取り組みたいこと】

- 反射材シールやバンドを追加し、見えやすい位置を再確認

- 防犯ブザーを「利き手の逆側」に付け替えて操作練習をする

- 鍵を隠して持てるリール式やポーチ型キーケースを導入する

【今月の習慣づくり】

- 親子で通学路を一緒に歩き、安全な道や危険箇所を確認する

- 家族で防犯ルールを決める(帰宅連絡、合言葉、安全ルート)

- ブザーや反射材を月1回点検・交換する

毎日の小さな積み重ねが、お子さまの大きな安心へとつながります。

安全性に配慮された設計を確認しよう

ランドセルには見た目だけでなく、安全のための工夫が多く取り入れられています。たとえば Dカン は、防犯ブザーやキーケースを手元に近い位置へ取り付けるための大切なパーツ。緊急時でもすぐに使える位置にあることで、お子さまを守る備えになります。

また、ナスカン は給食袋やサブバッグを簡単に着脱でき、荷物の落下を防ぎながらバランスよく持てる設計です。さらに、縫い込みの反射材や後付けシールによって、夕方や雨の日でも存在を知らせやすくなります。

加えて、軽量で体にフィットするデザインは姿勢を崩しにくく、周囲をしっかり確認できる集中力を助けてくれます。ランドセル選びでは、こうした「目に見えない安全設計」もぜひ確認してみてください。

鞄工房山本のランドセルに取り入れられている防犯対策や反射材の工夫については、以下のページでもご紹介しています。

▶ 安全性へのこだわり|鞄工房山本公式サイト

よくある質問

防犯ブザーをランドセルに取り付けるのはNGですか?

防犯ブザーをランドセルに取り付けること自体は問題ありませんが、位置の選び方が非常に重要です。たとえば側面や背面に付けると、咄嗟に引っ張れず作動させられないことがあります。また、ストラップが長すぎると絡まって転倒の原因になることもあります。適切な位置は肩ベルトのDカンやフック部分。体の前で操作できるため素早く確実に鳴らすことができます。専門家も「肩ベルト付近が最も安全」と推奨しており、取り付け位置を工夫することが大切です。

小学生の防犯ブザー所持率は?

近年、防犯ブザーの所持率は全国的に高まっています。都市部では自治体や学校が新入学児童に無償配布する例も多く、所持率は特に高い傾向があります。たとえば東京都大田区や名古屋市では、1年生全員に配布する取り組みが定着しています。一方で、郊外や中山間地域では学校による配布率がやや低く、家庭で購入して持たせるケースも少なくありません。

さらに、鞄工房山本が2025年8月に実施したアンケート(小学生のお子さまを持つご家族210名対象) では、「防犯ブザーを持っている」と回答した方が 81%(171人)、「持っていない」と回答した方は 19%(39人) でした。実際のご家庭でも多くのお子さまがブザーを取り入れていることが分かります。

なお、学年が上がるにつれて使用頻度は減る傾向にありますが、通学や習い事など日常の外出時には「持っていて安心」という声が増えており、防犯ブザーが心強い存在であることに変わりはありません。

まとめ

防犯ブザーや反射材といったアイテムは、お子さまの毎日を支える大切な道具です。しかし最も大切なのは、親子で「安全を意識する習慣」を育むこと。通学路を一緒に確認したり、日々の会話で危険を想定しておくことが、いざという時に大きな力になります。ランドセル選びの段階から防犯設計を意識し、必要な機能を備えることで、安心はさらに広がります。6年間の毎日を支えるランドセルだからこそ、安全性と親子のコミュニケーションを大切にしながら、かけがえのない通学時間を守っていきましょう。

鞄工房山本では、6年間安心して使える設計と、使う人の視点に立ったランドセルづくりを行っています。不安な点があれば、どうぞお気軽にご相談ください。