ランドセルは「高い」と言われることが多いですが、その理由は単なるブランド料だけではありません。

お子さまの6年間を支えるために、素材・耐久性・背負いやすさなど、見えない部分にもしっかりとした価値が込められています。

また、近年は工房系ブランドや高品質モデルの人気もあり、価格帯も広がっています。

この記事では、ランドセルの相場や価格の違い、そして賢い選び方まで、知っておきたいポイントをわかりやすくご紹介します。

ランドセルの相場価格

ランドセルは近年、機能性や素材の向上とともに平均価格が上昇しています。選ばれる理由や価格帯の違いを知ることで、ご家族にぴったりの一品を見つける参考にしていただければと思います。

最近の平均価格はいくら?

2025年度(2024年調査)におけるランドセルの平均購入金額は60,746円と公表されています(ランドセル工業会調べ)。これは前年(2023年調査・2024年度入学用)の59,138円から約1,600円の上昇。

近年は、素材や機能性、安全性に加え、工房系ブランドの人気も高まり、価格は年々上昇傾向にあります。特に天然皮革や国内生産にこだわったランドセルは、品質の良さから選ばれるご家族が増えています。

6年間、毎日使うものだからこそ、価格と品質のバランスを大切にした選び方が求められているのです。

(出典:ランドセル工業会 https://www.randoseru.gr.jp/graph/index.html)

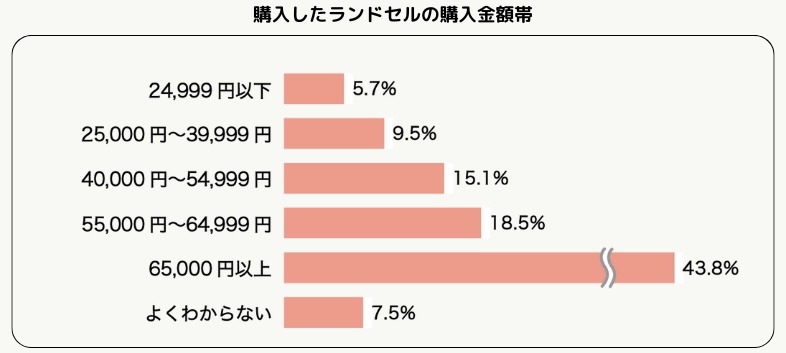

価格帯の分布状況

最新の調査によると、65,000円以上のランドセルを選んだ家庭は全体の43.8%にのぼります。この価格帯は、高品質素材や職人仕立てのモデルも豊富で、見た目・使い勝手・耐久性のバランスが良いことから、多くのご家庭に選ばれています。

(出典:ランドセル工業会 https://www.randoseru.gr.jp/graph/index.html)

「6年間、安心して使いたい」「お子さまの気に入ったデザインにしたい」と考えるご家族も多く、少し上のグレードを選ぶ傾向にあることがうかがえます。

鞄工房山本でも、65,000円以上のモデルがラインナップの中心となっており、ご家族の「良いものを持たせたい」という想いに応える選択肢となっています。

年代別の価格推移

この10年、ランドセルの価格はおよそ2割上昇しています。

背景には、世界的な原材料費の高騰、国内人件費や物流コストの上昇に加え、6年間毎日使うために求められる品質や機能の向上があります。

たとえば、耐久性を高めるための芯材や金具の改良、背負いやすさを考えた設計、安全性に配慮したパーツなど、ランドセルは常に進化を続けています。

こうした工夫が積み重ねられ、価格にも反映されてきました。

また、総務省の家計調査でも教育関連費用の増加が示されており、ランドセルも「必要経費」としてだけでなく、お子さまの成長とともにある特別な一品として選ばれる存在になっています。

価格だけにとらわれず、6年間を安心して過ごせる品質と価値を重視した選び方が、今のランドセル選びの主流となっているのです。

高額ランドセルの理由

価格の高いランドセルには、価格に見合う理由があります。選び抜かれた素材、職人の技、耐久性、そして6年間の安心を支える工夫など……

ここでは、その背景にあるこだわりをひも解き、ご家族の「納得できる選び方」に役立つ情報をお届けします。

高品質素材の使用

ランドセルに使われる素材には大きく分けて人工皮革と天然皮革があります。

人工皮革は化学繊維をベースに作られた素材で、軽量でお手入れがしやすく、比較的リーズナブルな価格で購入できます。

一方、牛革やコードバンといった天然皮革は、使い込むほどに味わいが増し、手にしたときの上質さと高級感が格別です。特にコードバンは馬1頭からわずかしか採れない希少な革で、「革のダイヤモンド」とも呼ばれます。そのため、素材そのものの価格が高くなり、ランドセルの販売価格にも反映されます。

さらに近年は、世界的に天然皮革の供給が不足し、価格上昇に拍車をかけています。

本革ならではの風合いや耐久性に魅力を感じる方も多く、長く使うランドセルだからこそ「本物志向」で選ばれるご家族が増えているのです。

鞄工房山本でも、牛革やコードバンを使ったモデルが人気を集めています。

耐久性へのこだわり

6年間、毎日背負うランドセルには、丈夫さが求められます。

そのために欠かせないのが、型崩れしにくい芯材や、数百にも及ぶパーツの精密な縫製です。

例えば、鞄工房山本では耐久性に優れた樹脂の芯材をランドセルの側面に入れ、反りや変形を防止。縫製も一針一針、職人が丁寧に仕上げています。

また、ランドセルに欠かせない金具は、安全性と強度を兼ね備えたものを採用。特にナスカンや背カンには耐荷重や負荷が考慮され、安心して使える工夫が施されています。

耐久性の高いランドセルは、こうした素材や製造工程にコストと手間をかけてこそ生まれます。

見た目の美しさだけでなく、長く使うための丈夫さこそが、高品質ランドセルの大きな価値です。

なお、ランドセルづくりの現場を間近でご覧いただけるのが、鞄工房山本の工房見学です。

職人の真剣な眼差し、数百にもおよぶパーツ、丹念に仕上げられる製造工程——そのすべてを実際に見ていただくことで、ランドセル一つひとつに込められた手間や想いが伝わります。

実際に見学されたお客様からは「手間暇がかけられているのがよく分かりました」「納得して購入できました」とのお声も多く寄せられています。

ぜひ、ご家族で工房にお越しいただき、ものづくりの現場を体感してみてください。

背負いやすさの工夫

ランドセルは、背負ったときの重さの感じ方がとても大切です。

鞄工房山本では、立ち上がり背カンと呼ばれる特殊な金具を採用。肩ベルトが自然に立ち上がることで重心が安定し、体感重量が軽く感じられます。

また、背中にフィットするU字型の背あてや、肩への負担を軽減するための厚手のウレタンなど、人間工学に基づいた設計が施されています。

ランドセルはただ軽ければ良いわけではありません。お子さまが毎日快適に使えるよう、重量の分散や体型変化に合わせた調整機能が考え抜かれています。

鞄工房山本では、専門家と連携した背負い心地の研究も重ね、6年間安心して使えるランドセルづくりにこだわり続けています。

こうした工夫が詰まっているため、高品質なランドセルには適正なコストがかかるのです。

ブランド価値の付加

老舗ブランドや工房系メーカーのランドセルには、単なる製品以上のブランド価値があります。それぞれに独自のこだわりを持ち、機能性やデザイン、仕事や素材選びなど各社で工夫を行っています。

さらに、広告宣伝費や直営店の運営費などもコストに含まれており、広く認知されたブランドほど価格帯が高めに設定される傾向にあります。

| ブランド | 主な特徴 | 主な素材 | 価格帯の目安 |

|---|---|---|---|

| A社(老舗工房系) | 手縫い仕上げ、天然皮革も取り扱い、手作業の温かみ | 牛革・コードバン | 70,000円〜120,000円 |

| B社(大手量産) | 機能性重視、安全機能や軽量化、量産体制 | 主に人工皮革 | 50,000円〜80,000円 |

| C社(工房系) | 職人仕立て、豊富なカラーバリエーション、手作業にこだわる | 牛革・人工皮革 | 60,000円〜100,000円 |

| 鞄工房山本 | 革の素材にこだわり、裁断から仕上げまで自社一貫して行う | 牛革・コードバン・人工皮革 | 69,900円〜180,000円 限定モデル:230,000円 |

価格帯別の違い

ランドセルには価格帯ごとに素材・機能・つくりの違いがあります。

ここでは1万円台から8万円以上の高級モデルまで、価格帯ごとの特徴と選び方のポイントをご紹介します。

1万円台のランドセルの特徴

1万円台で購入できるランドセルは、主に海外製やナイロン製のランリュックが中心です。

素材は人工皮革やナイロンが使われ、非常に軽く、価格も抑えめ。

一方で、耐久性や仕立ての丁寧さは高価格帯のものと比べると差があり、6年間保証がないケースもあります。

そのため「短期間だけ使う」「買い替え前提」「帰国後の一時的な使用」などのご家庭に向いています。

また、ランドセルをあまり使わない地域や、高学年での買い替え用として選ばれることもあります。

機能性・耐久性を求める場合には慎重な検討が必要ですが、コスト重視のご家庭にとっては魅力的な選択肢といえるでしょう。

3〜4万円台のランドセルの特徴

3〜4万円台のランドセルは、国内メーカーの量産モデルやシンプルデザインのシリーズが多く展開されています。

素材は主に人工皮革ですが、軽さや防水性に優れ、使い勝手が良いのが特徴です。

機能面でも、基本的な耐久性や安全機能(反射材・安全ナスカン)が備わっており、日常使いには十分な品質があります。

「飾り気のないシンプルなランドセルが良い」「コストパフォーマンスを重視したい」ご家庭におすすめです。

選ぶ際は、6年間使える耐久性や保証内容、フィット感に注目すると良いでしょう。

5〜7万円台のランドセルの特徴

5〜7万円台は、ランドセルの主流価格帯とされており、最も選ばれているゾーンです。

この価格帯になると、人工皮革だけでなく牛革製のモデルも増え、機能性・デザイン性ともにバランスの取れた商品が揃います。

反射材、安全ナスカン、背負いやすさを考えた背カン構造など、多機能+デザイン性を兼ね備えたランドセルが多く、ご家族での選択肢も広がります。

また、工房系ブランドのスタンダードモデルもこの価格帯から展開され、手仕事の温かみやこだわりを感じられるモデルも選べるのが魅力です。

「せっかくなら、良いものを持たせてあげたい」と考えるご家庭が多く、最も購入者が多い価格帯となっています。

8万円以上の高級モデルの特徴

8万円以上のランドセルは、素材・職人技・デザインすべてにこだわった高級モデルです。

主な素材は高級牛革や希少なコードバン。手触りや艶感、風合いは他にはない特別なものがあります。

鞄工房山本をはじめとする工房系ブランドが手がけるこの価格帯のランドセルは、熟練の職人が一つひとつ手作業で仕立て、縫製や仕上げに時間と手間を惜しみません。

また、デザインも落ち着いた上品なものが多く、お子さまが成長しても違和感なく使える長く愛せるデザインが魅力です。

特別な機能やパーツも用いられ、背負いやすさ・安全性にも一切の妥協がありません。

「一生に一度のものだから」「思い出に残る品質を求めたい」と考えるご家庭には、価格以上の価値を実感できる選択肢となるでしょう。

ランドセルを賢く選ぶコツ

ランドセル選びで大切なのは、ご家族の考えに合った“本当に必要な一品”を見極めること。

必要な機能や活用できる購入方法、そして6年間を見据えた選び方を知って、納得できるランドセル選びを目指しましょう。

必要な機能だけに絞る方法

ランドセルには、さまざまな機能やデザインがありますが、すべてを備えたモデルが必ずしもベストとは限りません。

たとえば、「軽さ」を重視したいのか、「丈夫さ」「背負いやすさ」「防水性」なのか、ご家庭ごとに大切にしたいポイントは異なります。

華美な装飾や過剰な機能が必要ない場合は、シンプルなランドセルでも十分。

まずはカタログや店舗で情報を集め、親御さまが基準を絞り込んだうえで、お子さまに候補のランドセルを選んでもらうと、選びやすくなります。

必要な機能に優先順位をつけて、家族で納得のいく選び方を心がけることが、賢いランドセル選びの第一歩です。

セールやアウトレットの活用法

ランドセルは時期によって、お得に購入できるチャンスがあります。

たとえば、早期購入特典では名入れサービスや特典が付くことが多く、早めの予約で人気モデルを確実に手に入れられるメリットも。

また、アウトレット品や型落ちモデルを活用すれば、定価よりもお得に高品質なランドセルを購入することができます。

鞄工房山本でも、過去モデルや展示品を扱うアウトレットサイト(アウトレットストアはこちら)を運営しており、掘り出し物が見つかることも。

希望のモデルが常に揃っているわけではありませんが、予算に合わせて探すなら良い選択肢となるでしょう。

早めの情報収集と、時期を見極めた購入で、満足度の高いランドセル選びも叶うはずです。

長く使える選び方のポイント

ランドセルは6年間、毎日使うもの。だからこそ、長く愛用できる工夫が施されたモデルを選ぶことが大切です。

まず重視したいのは飽きのこないデザイン。低学年の好みだけでなく、高学年になっても違和感なく使えるシンプルで上品なものがおすすめです。

また、体の成長に合わせて調整できる肩ベルトの調整機能や、耐久性に優れた素材・縫製もしっかり確認しましょう。

鞄工房山本では、6年間の無償修理保証をはじめ、卒業後も使えるようリメイクサービスも用意。

ランドセル選びには、実際に購入されたご家族の声も参考になります。

ぜひ、6年生アンケートの結果や、長く使うための選び方ガイドをチェックしてみてください。

長く使える一品を選べば、6年間がより安心で思い出深いものになります。

まとめ

ランドセルは価格だけで選ぶものではなく、6年間の安心とお子さまの笑顔を支える大切な存在です。

高額な理由には、素材・製造・機能・ブランド価値が深く関わっています。

必要な機能を見極めたり、アウトレットを活用したりすることで、納得のいく選び方ができるはずです。

大切なご家族で、ぜひじっくり話し合って、6年間をともにするランドセルを選んでいただければと思います。